荒砥橋

こちらは長井線の古橋 荒砥鉄道橋

県道長井ー白鷹線が最上川を越える時にこの橋を渡ることになる。

東側の役場方面から来れば、西側に向かって大きく下る高低差のある

道となる。橋よりさらに低位置にフラワー長井線の終着駅となる荒砥駅がある。

明治19年に架けられた時の名称は下長井橋であった。木橋であったため

例にもれず、増水のたびに流されてしまい、架け替えのための資金を得る

方法として、明治から大正にかけて株券の販売までされたという話が残っている。

達筆な 荒砥橋 の銘標

河川名

昭和32年になってようやくコンクリート永久橋(当時はコンクリートは永久だと思われていた)の

荒砥橋が架けられた。洪水のたびに流されることがなくなり、昭和42年の羽越水害にさえ耐えたのである。

羽越水害

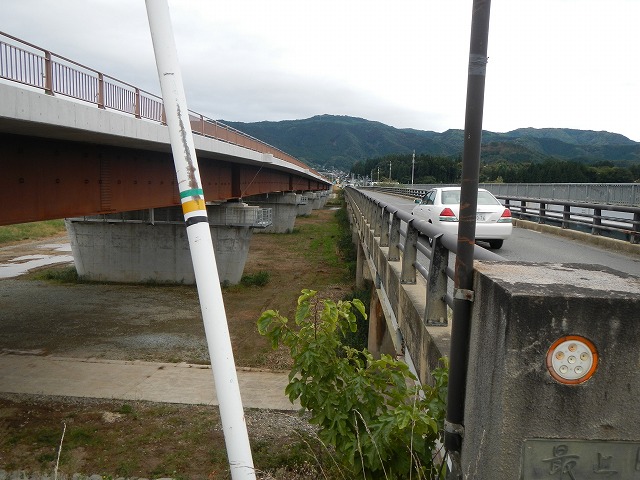

地元の大きな信頼を得て、それから多くの交通量に耐え、長年活躍した荒砥橋であったが

齢60年を経るころには流石に老朽化が目立ち、冬季の積雪による幅員減による片側交互

通行など、設計の古さが現状の用途に合わなくなってきた。5.7mの幅員では要衝の任には

耐えきれなくなり、幅員16mへの拡幅が企画され、増水も考慮して橋面の高さも増されることになる。

新橋との高低差

2012年から8年ほどかけての架け替え工事が始まり、2020年新しい橋への付け替えが

行われた。新橋は再び名を新たにし、白鷹大橋と称された。開通行事では地元の関取

白鷹山(はくようざん)が招かれて四股を踏み、地固めの儀式を行ったという。

荒砥橋 昭和32年から令和4年(1957-2020)